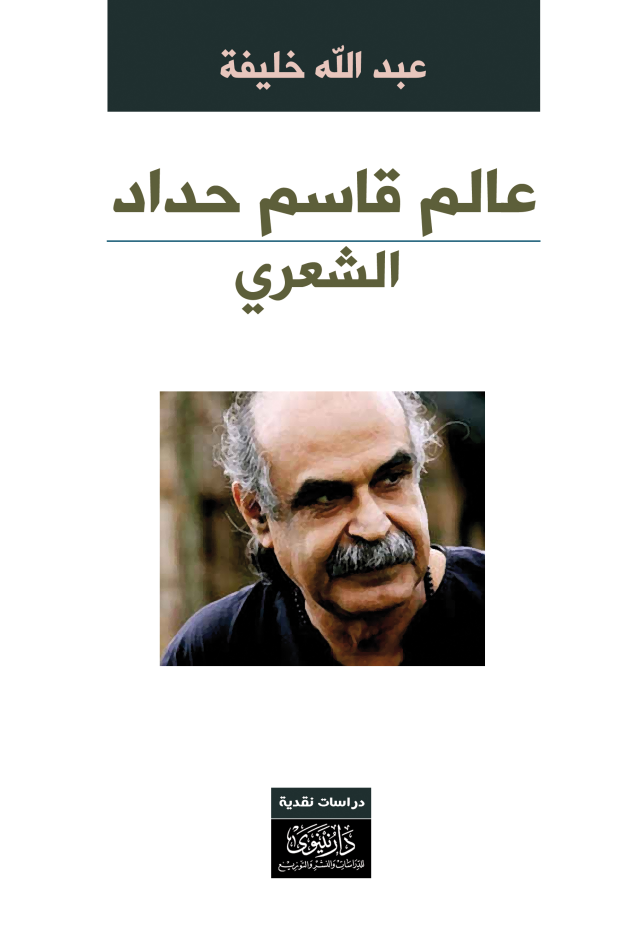

عالم قاسم حداد الشعري

- سنة النشر: 01 Jan 1970.

- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.

- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.

وصف الكتاب:

يمثل الشاعرُ البحريني قاسم حداد الصوت الشعري البحريني الأكثر حضوراً على امتداد النصف قرن الماضي، منذ سبعينيات القرن العشرين حتى العقود الأولى من القرن الواحد والعشرين، وقد اعطى الشعر البحريني منذ ديوانه الأول (البشارة) الصادر سنة 1970 الكثير من الإنجازات والتجارب والعديد من المشكلات كذلك، وهو في إنجازاته وأسئلته وإثارته الإبداعية والفكرية ساهم في دفع الحركة الأدبية والثقافية إلى الإمام. وقد عبر قاسم بقوة عن تطور الجيل الأدبي الذي تشكل منذ خمسينيات القرن العشرين وبدأ البروفات التجريبية الكتابية طوال الستينيات التي شكلتهُ كصوتٍ وطني – معارض، ثم جاءت السبعينيات من القرن الماضي كذلك ليبدأ إنتاجه الحقيقي، وفي هذه العقود الثلاثة كانت البلد تنتقل من فقر مدقع إلى نمو اقتصادي بسيط، فأكتوى الجيل الإبداعي الأساسي في تاريخ البحرين بالفقر من جهة وبزخم التدفق الثقافي العربي والعالمي من جهة أخرى. فصل من الكتاب يمشي مخفوراً بالوعول تزدادُ في هذا الديوان النثري مسافة الانفصال عن الواقع، فتتمحور الذات حول نفسها بشكل صدفة عملاقة تضم الأرض والسماء، تغدو مقاربة للإله، ولنوح في سفينته وهو يدخلُ الكائنات أزواجاً في تكوينه الخشبي: (يحاورُ مخلوقات الله ، يعارضُها . يكسر مرآة الخلق الأولى ، ويحفرُ تكويناً بهياً لأفق تلجهُ المخلوقات مطهرة ، مطهمة بالنقاوة ، لا جذر لأصابعها ، لا أسلاف ولا أسماء . يدجج وجناتها بالقرنفل . يدعوها ، أدخلي أزواجاً أو أفواجاً هنا باب لا يوصد فيلج الهيكلُ والروح والخلية. كطفل، كطين النطفة. يمحو وجه الأرض ، يرسمُ وجهَ الأرض …..)، (1). والذات وهي تقوم بعملية الخلق الإبداعية هذه، تتأنسن كافة الكائنات وهي تدخل تلك السفينة الروحية التكوينية ، فتعارضها وتحاورها الذات في صيغة فنية مختلفة عن صيغة(مرآة الخلق الأولى)، لكن نجدها في تكوينها المتعدد الطبيعي – البشري مفتقدة للصراع ، فرب التكوينات الإبداعية المخلوقة (يهئُ هودجه ويقايض الجند بأسرار الجنة والنار )، هكذا تتعالى الذات حتى تصبح سيدة مطلقة في كونها المخلوق لها، فهي تتطابق والسيطرة الكاملة، ومن هنا تواصل الانسحاب من الأرض، ومن صراعاتها فتعيش في تلك الحرية العليا: (يطمسُ غربة صاريةٍ واقفةٍ في اللج . يشدُ سعفة نخل ساهمةٍ كالسيف . يرسل نورسهُ في الغمر . ويزينُ تاجَ يديه ليمحو لغة ويرسم لغة يعلمها سر الله والفتح)، (2). في تشكيله الشعري يتقارب هنا مع افتتاحية التوراة ، ولكن بخلاف ذلك الكتاب فإن كائناته تظل تدور حول ذاتها، في حين تكبر قصة الرب في التوراة بعد الخلق متجهة لظهور موسى والرسل وصياغة الصراع اليهودي – المصري. ولكن الرب الشعري هنا يظل مع تكويناتهِ الضبابية هذه ، يعيد إنتاجها في ذلك الفضاء النوراني البعيد عن تضاريس الرمل والوحل. فبعد أن عبر عن عملية الخلق في تلك الفقرة الطويلة يختمها بذات الحديث عن عملية الخلق لكن بكلمات مختلفة: (لجلجت الكلماتُ . وتاهتْ عيناه . صارت يداهُ تشقان الغيم ، ويدخلُ لبَ الشكل وتيه الأصلاب . قال كلاماً يمزجُ حزنَ النخلة بالترنيم) كيف تلجلجت الكلماتُ وهو كائن مطلق ؟ كيف تاهت عيناه؟ إن هذه التفاصيل لا تدخل مجرى صراع ما، ولا تكشف كيفية تشكل الشكل لأنها تجريدية ذاتية جوانية، لا تستعينُ بأداةٍ فنية تجسدُ نظرتها، ولا تكمل أسطورة الخلق الأولى في تكوينات خاصة، فتواصل عملية التجريد العام للتجربة ( وكان البابُ إلهاً يذكرُ غفلة أهل الدار ويغفرها)، فمن هم أهل الدار؟ كيف نسجوا في هذا الكساء الرباني؟ إن (المخلوقات) تـُخلق بشكلٍ ذاتي، لا تتولدُ من خلال عملية خلق موضوعية، فهي قابلة للاستمرار وقابلة للتوقف. ويستمر هذا التجريدُ في العديد من النصوص ، وتغدو متابعة عملية النسج هذه متعبة، حين تتواصل تكرارية الكلام عن الذات: (جاء مأخوذاً/ تقمصه الرماد ُ، وغادرت عيناهُ في هلعٍ / سيسألُ: لماذا مرت العرباتُ في بطءٍ على رئتيه)، فهذه التفاصيل القصصية الصغيرة تتكررُ وتعيدُ نفسَها بألفاظٍ أخرى، ولكن لا تتطور، فهذه العرباتُ التي لم تعدْ في طرق البحر الثلجي، ولا في سماء الخلق الأولى، وأخذت تضاريس الأرض تظهر، لا تنفتحُ على شيءٍ جديد يُدخل الذاتَ في تكوينٍ متصاعد، ويذكرنا تعبير (تقمصهُ الرمادُ) بالفترة الواقعية الأولى حيث لا مسافة وسطى بين النار والرماد، وأن الخلق التجريدي غير الملامس لغصون الحريق في الناس والأشياء، يتحول إلى مادة أولى تبحثُ عن تكوين. وبعكسِ هذه القطع الناسجة حول التكوينات المُجردة، هناك منحى آخر يتوجه نحو تكويناتٍ غير مجردة، ويتداخل والتاريخ والصراع الإسلاميين. ففي قطعة (تراث الليل) يبدأ صوتُ الإمام علي بن أبي طالب في الظهور، فتكوينُ الإلهِ التجريدي لا يؤدي إلى إشعالِ الحطبِ الشعري البارد بل لا بد من سخونة ما تجدها الذاتُ الشعرية في التماهي مع صوت الإمام: (أنا الحطبُ الذي للنار/ كل سقيفة وشمٌ على جسدي/ يدي في زعفران الليل/ يا وجعاً تراثياً/ أنا الحطبُ الذي مثلُ الرمادِ الكامن المرصود/ كل سقيفةٍ تــُعطي ضياع الخيمة الأوتادَ والرقع)، (3) ص 22. ومع إدخالهِ مثل هذه الشخصية النارية في المادة الشعرية فإن قاموسه التجريدي الطبيعي ظل مستمراً، متمظهراً في(زعفران الليل) وما يماثلها من مواد، وهاجس الشعر أن يبتعد عن القص، ويظل في بؤرة التجريد حتى لا ينزل لمادة الأرض الصلبة. لكن في عباراتٍ واسعة نادرة يفجرُ هذا الحطب بسخونة غير متوقعة، وقد أعطته رمزية السقيفة مثل هذا الأشعال: (أذكرُ / . . من فجوة البحر ، وطرحوا السيف والذهب. السيف من هناك . والذهب من هنا . جيوشٌ مهزومة تتناسل في خوذة الريح والخديعة الخ )، (4). إن الشخصية/ القناع التي تتكونُ مع الذات تعطي الأخيرة وهجاً فتنمو قطعٌ أخرى بحرارة، فلقد تناسجتْ الشخصيتان في صراع اجتماعي حار، على ضفتي التاريخ الماضية والمعاصرة، وإذا كان الإمام يقاومُ قبائلَ الذهب والخديعة، فإن الذات الشعرية المعاصرة تقاومها وقد أضيفَ الغزاة إليها، وتتشكلُ هذه بومضاتٍ صُورية سريعة، كتصويره لهجومها؛ (تلهث في الهزيمة مثل ذئبةٍ محاصرة). في القطع التالية التي تعيش على امتدادات هذا الترميز تتوحد الشخصيتان في كيانٍ مشترك، صارخٍ بالصوت، مثل قطعتي(نبؤة النخل) و(الحوذي)، كقولهِ: (يا أرضُ/ يا أرض لا تفتحي شرفة للبكاء/ افتحي نار عينيك نحو الغزاة/ افتحي للطريدة النجاة)، (5). وبهذه الصراعية على مستوى الشخصيتين وعلى مستويي التاريخ والحاضر، تنمو دراما شعرية لا تكتمل لكونها تظل في القطعة الصغيرة، وفي عالم التجريد المسيطر لكنها ذات وهج فريد. (والعرباتُ في هجوم الوعول كأنها ريحٌ محاربة كأن الليل منتصفُ الخليقة ، فانتظرْ يا سيد العرباتِ أحلامي مشعشعة باشلاء الضحايا وانتظر صوتي / دروعاً للنباتات البخيلة)، (6). وتؤدي عملية التوهج على صعيد الماضي للذات أن تستعيدَ تجربتـَها المعاصرة، فخيبة الإمام وعدم انتصاره على أهل السقيفة وذوبان جيشه، تتضافر مع هزيمة الذات الشعرية في الراهن، مما يطلق مسارها الخاص المحتدم بالفجيعة. (أغفى على وجعٍ قديم يحتفي/ حقواه مكسورانِ / مخذولٌ، وقافية تضيقُ به/ يطأوون تذكاراتهِ فيميلُ في جزعٍ / فأغفى . . وانتهى/ طحنتهُ في بطءٍ يدُ العربات عند الساحل الصخري أغفى . . وانتهى)، (7). إن التجربة الماضوية الصراعية مستمرة كذكريات في الذات، وهي إعادة نظر ليست عميقة التأمل ووسيعتها، بل خاطفة، تستعيدُ شرارات عبر رسم تشكيلي هذه المرة للشخصية، لكون المحارب القديم يتجسد كائن مكسور في بعض العظام، وليس لأنه محارب قديم تركه جيشه. ولو أن التضافر بين الماضي والحاضر، بين الإمام والذات الشعرية، نسج في معمعان صراعي ومشهديات مختلفة، مع هذه الأصوات الفردية القوية، لأمكن للديوان النثري أن يثري لوحاته. (كلما ارخى تحاصرهُ السفائن والسواحل . كلما أرخى خبت في مقلتيه النار/ خانته القلوعُ ومزقت رئتيه قابلة قــُبيل الوقتِ / أغفى . . وانتهى) ، (8). فمن جانب رمزية الإمام تبدو شاحبة، غير مدغمة بلوحات تعمق خذلان اللحظة التاريخية المليئة بالدراما، والشاعر سبق أن مر على هذا الموقف بذات التجريد في (النهروان)، فنراه هنا يواصل نفس المشهدية التجريدية غير المنغرزة في التفاصيل النارية: (هل أضاعوك على جسر السقيفة/ لاهجاً مستوحشاً)، (ماذا أضاعوا عند مفترق السقيفة:/ سيد الكلمات؟ محتما النبؤة؟ شاهداً يغوي القضاة؟ مقاتلاً هزمته نارُ الله في شكٍ؟)، (9). إن الذات التاريخية تخاطب نفسها في مكانية محددة بالجسر والمفترق أو في مجردات كـ(ويداك في طين الخليقة). إن العلاقة بين الشخصيتين التاريخية والشاعرية علاقة محدودة، وتركيز الشاعر على (السقيفة) يماثل النظرة الشيعية لتاريخ الإمام، والشاعر عاش في بيئة هذا الإرث، ولكنه لم يتعمق درس (ثقافة السقيفة) فغدت مسألة صراع الإمام مسألة إرث مـُنتزع، لا صراعاً اجتماعياً، وهذا يلائم التجريد من جهة ويلائم النظرات فوق العقلية (السريالية) من جهةٍ أخرى ونجد هذا الجانب يتطابق مع رؤية أدونيس في الثابت والمتحول (10). وإذا كانت الذات الكبرى منسوجة بين الشخصيتين التاريخية والشعرية، إلا أن الأنا المعاصرة غير مهتمة بتحليل الدراما الاجتماعية للإمام علي في صراعه ضد الأرستقراطية القرشية العائدة للحكم، فتتحول هنا إلى تلك التجريدات التي لا تنغرس في الواقع الملتهب للزمن، أو أنها لا تجد مشتركات بين اللحظتين. لكن الذات الشعرية في تعبيرها عن نفسها تفلح في خلق هذه النار المتوهجة: (ورأيتُ أيامي الملفقة المـُضاعة/ كلما تمضي همستُ لها:اطمئني/ إنه وطني/ سينسى غدره اليومي يوماً/ قلتُ: لا تستعجل موتي فهذا النخل يعرفني/ عقدتُ بكاحليه الخيلَ يوماً/ كنتُ مضطرباً شارداً / والماءُ ينقصني) إنها لحظة من الحفر الداخلي الوامض المضيء لتجربة زمنية وعملية طويلة، يقوم فيها التجريد الأكبر، حوار الشاعر/ النخل، بدور المغزل في نسج الماضي القتالي السريع المليء بالأخطاء، والمشرف كذلك، واستخدام الحوار التجريدي هذا هو الذي يبقي اللحظة الصراعية المتوهجة في زمنية وامضة، لا تتجه في الحفر في قنوات ما، مما يجعل اللحظة الدرامية ومضة خاطفة. لقد أدى الموقف الاجتماعي للأنا الشعرية بانتقالها من موقع الرفض المطلق إلى العمل في كنف النظام، إلى استراتيجية رمزية غائرة، لا تتجه للحفر في الصراعات الاجتماعية والسياسية، مما يكثف الصور حتى تقترب من الاعتام: (طاردَ البحر فرائسهُ وحاصرها في مضيقٍ تحرسه الوعول، فجاءت الريحُ والرماحُ وانشقت الأرض عن بلادٍ مكسورة تدورُ في المآذن فيها كقلاعٍ في ريبة وفي تمائم. حيث القناديل في غرف محفورة في صخرة الماءِ والماء مشكاة)، (11). تلعب الرموز الطبيعية دورها الكبير في تشكيل اللوحات، والشاعر هنا يصور بلده المحاصرة خلال زمنية القمع وعالمها ينتقل من الوعي الحديث مرتداً إلى الدين، بشكله الخرافي، في حين أن القوى التحديثية في غرف محصورة، لكن الأنتماء باق، وهذا كله يتشكل على هيئة حوار بين الأنا في لحظتها المعاصرة المأسورة، وبين لحظتها حين كانت في وجودها الطفولي الأول المستمر: (طفلٌ مقيدٌ يسمعُ النصلَ فيُرخي يديه ورجليه، جزرٌ مغدورة بلا قيادٍ ولا قاربٍ والجوعُ ختمٌ. صخرة الماء في كهفٍ والكهفُ في غور عميق، عمقٌ مجهولٌ مرصودٌ مقدسٌ والماء مشكاة). إنها أكثر الصور تعبيراً عن زمنية البلد المخنوقة في القيود والرعب، فأي تعبير في هذا (صخرة الماء في كهف والكهف في غور عميق)، وهذا الطفل رغم كل هذا يتحرك عبر صوت الأنا الشعرية التي تحاوره، وترسم له زمنية طويلة مجحفة في قطرات من الضوء: (كـُنتَ في البحر؟ كنتُ / زرعتُ نخلة . يكفيكَ مجد الزراعة والغوص . لا لؤلؤةٌ ولا نواة / سريركَ القبرُ، طأطئْ : ذلك البحرُ يهجوك، يهجو ويهجمُ أنت الطريدة. هل كنتَ؟ كنتُ. لك القيدُ والقبر والقرائن مبذولة). إن الطفل هو الإنسان، ابن البحر والزراعة، الذي شكل هذا التاريخ وبقى طفلاً، معدماً، فصنع كل شيء وبقى سريره القبر. والشاعر هنا يشكل علاقة صراعية بين الطفل والبحر والتاريخ، دراما صغيرة تغوصُ الرموز في عالمها التجريدي الملموس، وهي حفرية دقيقة مرهفة مريرة، كثفها في لقطة مخيفة. إن الطفلَ هو كلُ شيء وهو لا شيء، صانع الحياة ميت، ومشكل الثمار فارغ اليدين مطارد من عدو شرس مُغيّب الملامح، تبدو آثار شراسته في هذا العرش المخصص لإنتاج النعوش.